Finalement la nuit entre San Jose et Santa Cruz nous aura tellement secoués que les 18 heures transport entre Santa Cruz et Sucre seront passées rapidement. Encore une fois, tout est relatif 10 heures furent plus longues que 18…

Finalement la nuit entre San Jose et Santa Cruz nous aura tellement secoués que les 18 heures transport entre Santa Cruz et Sucre seront passées rapidement. Encore une fois, tout est relatif 10 heures furent plus longues que 18…Nous voici donc à Sucre, de nouveau en altitude dans la région des vallées (comme Cochabamba) – avec ses modestes 2790 mètres -, dans l’une des deux capitales du pays. La première capitale historique et celle du pouvoir judiciaire aujourd’hui. C’est une ville blanche dans les deux sens, même si pour celui de la couleur de peau, cela n’est pas flagrant. Dans les rues de la ville beaucoup d’indigènes un peu partout et beaucoup d’enfants faisant la manche. Ici, comme à Santa Cruz, les Blancs se sont vengés de l’indianitude du Président sur ses plus petits frères et sœurs. L’année dernière, alors qu’Evo devait venir en ville, un groupe de Blancs a fait passer un sale quart d’heure à un groupe de non Blancs venus l’accueillir : humiliation sur la place centrale, mise à feu symbolique de leurs ponchos et obligation d’insulter Morales. Cela explique pourquoi quelques poubelles en ville sont illustrées par une variation de la phrase suivante: « Raciste ou Ordure, votez ici ! ». (un jeu de mot intraduisible de « Racista o basura vote aqui »).

Cela dit, ce n’est pas avec déplaisir que nous nous baladons un peu dans une atmosphère non suffocante. Sucre est une belle ville. C’est la version 2 de la ville coloniale : la ville blanche. Il y a des palais, de belles églises, de grandes places … le tout très blanc. Il y a même la tour Eiffel qu’on n’a pas vu en vrai mais sur un dépliant de l’office du tourisme. Je vous laisse la découvrir. Comme dans beaucoup de villes, nous commençons la visite pour un petit casse croute au marché. Ici, on se régale d’un sandwich de saucisse locale, mélange de saucisse allemande et de chorizo. On poursuit sur un jus d’herbe locale qui porte le drôle de nom d’alfalfa et qui a un gout de vert … au lait et sucré. C’est plein de vitamines à ce qu’il parait. Et ça sert aussi à nourrir les animaux. Entre la saucisse et l’alfalfa, on admire la profusion de produits « del campo » disponibles au marché de Sucre. Rien que les étales de pommes de terre remplissent à eux seuls tout une cours intérieure avec, comme d’habitude, un coin par spécialité.

En Bolivie, chaque vendeur d’une variété de produits est installé à côté des vendeurs qui vendent la même chose. Par exemple, il y a un coin des vendeurs de jus et de salades de fruits, un coin des vendeurs d’alcool, un coin maïs, un coin viande rouge, un coin poulet, un coin pomme de terre, etc. Pareil avec les habits, il y a un coin chaussures où tous les vendeurs de chaussures sont installés. Pratique pour comparer les prix (généralement les mêmes). Là où cela devient gênant, c’est que quand on a oublié d’acheter des pommes de terre et que le coin où on les trouve est à l’autre bout du marché, pas d’autre solution que de rebrousser chemin et retraverser le marché en entier. En ville, c’est la même chose avec les vendeurs ambulants. Tous ceux qui vendent du jus d’orange (dont Anna raffole), par exemple, sont aux mêmes croisements de rues, si ce n’est côte à côte. Impossible de les trouver ailleurs que tous au même endroit.

Le soir venu et prétextant la recherche d’un endroit où trouver le wifi pour souhaiter des bonnes fêtes aux amis, nous nous retrouvons à l’Alliance française qui a recouvert un des murs de sa cours intérieure d’une peinture avec beaucoup d’humour que je vous laisse découvrir en photo. Un peu plus tard et comme nous sommes le 24 décembre, Anna & Jérémy s’offrent un repas de Noël dans un endroit original ... le marché. Au menu, en guise de crustacés, de coquillages, de volaille et de buche glacée, nous nous régalons d’un plat interdit aux végétariens : riz, steak semelle pour l’épaisseur mais tendre niveau consistance, saucisse (comme celle de Strasbourg), œuf à cheval, frites et riz, le tout revenu dans dix centimètres d’huile. Et comme champagne, nous buvons de la Huari, une des bières boliviennes brassées selon la recette tchèque (pilsener). Un repas avec peu de protéines et finalement diététique en comparaison avec ce que vous avez mangé en France pour les fêtes, non ?

--

Kri kri

Irkita

--

Kri kri

Irkita

Chiquito, ça veut dire petit, comme moi. Les Chiquitanos, je les aime bien par avance et en plus pour aller les voir, on prend le train, ça nous change du bus. Et gruyère sur le gruyère sans trous – et donc de Suisse parce que les meilleurs des gruyères sont suisses, tout le monde le sait – on va dans la région des utopies jésuites, témoignage d’une époque étrange et un peu anachronique pendant laquelle des Blancs religieux n’ont pas complètement massacré les indigènes ! Bon, c’était sans compter avec le Pape de l’époque qui les a finalement mis hors des Amériques. Mais tout ça c’est de l’histoire bien ancienne, aujourd’hui,

Chiquito, ça veut dire petit, comme moi. Les Chiquitanos, je les aime bien par avance et en plus pour aller les voir, on prend le train, ça nous change du bus. Et gruyère sur le gruyère sans trous – et donc de Suisse parce que les meilleurs des gruyères sont suisses, tout le monde le sait – on va dans la région des utopies jésuites, témoignage d’une époque étrange et un peu anachronique pendant laquelle des Blancs religieux n’ont pas complètement massacré les indigènes ! Bon, c’était sans compter avec le Pape de l’époque qui les a finalement mis hors des Amériques. Mais tout ça c’est de l’histoire bien ancienne, aujourd’hui,  Santa Cruz, c’est une drôle de ville. C’est supposé être la plus grande ville du pays, mais quand on s’y ballade pour trouver un ami d’une ONG, on se retrouve à marcher dans des quartiers résidentiels, verts et tranquilles. Loin du centre ville qu’on imagine de la capitale économique d’un pays. Pas d’immeubles tellement grands que j’ai l’impression qu’ils me tombent dessus, pas de circulation à se faire écraser les pattes. Vu comme ça, c’est à La Paz qu’il y a tout ça.

Santa Cruz, c’est une drôle de ville. C’est supposé être la plus grande ville du pays, mais quand on s’y ballade pour trouver un ami d’une ONG, on se retrouve à marcher dans des quartiers résidentiels, verts et tranquilles. Loin du centre ville qu’on imagine de la capitale économique d’un pays. Pas d’immeubles tellement grands que j’ai l’impression qu’ils me tombent dessus, pas de circulation à se faire écraser les pattes. Vu comme ça, c’est à La Paz qu’il y a tout ça.

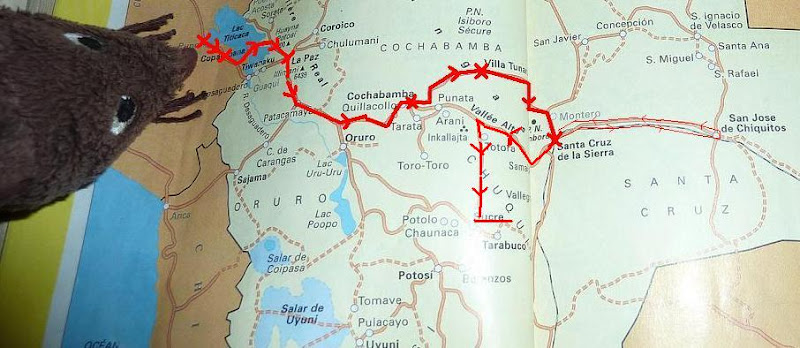

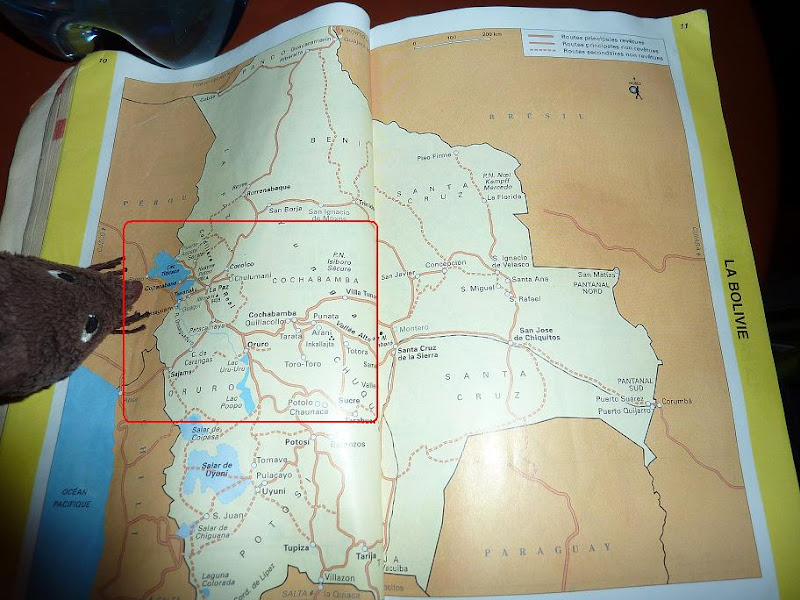

Nous voici de nouveau sur la route. Cette fois, au lieu de monter, on descend ! Chouette, on va être super en forme plus bas avec notre habitude de respirer à ces altitudes. On va descendre de la Paz, et de ses 3800 mètres (pour notre hôtel), à Cochabamba, située dans la région "des vallées" à 2500 mètres d'altitude, autant dire, presque rien. Officiellement 6 heures de bus d'ouest en est. En réalité, presque 8. Faut dire qu'on a pris le bus le moins cher : 24 bolivianos par tête, ce qui fait 2,4€. Oui, la Bolivie avec notre euro «trop fort » comme on dit dans les journaux, n'est pas ce qu'on peut appeler un pays cher. Le verre de jus d'orange dont Anna raffole est à 2,5 bolivianos. Faîtes le calcul (0,25 €) ! Et à midi, pour déjeuner, on trouve des almuerzos (soupe, plat et souvent dessert) pour 10-12 bolivianos (1-1,2€)! Mais bon, c'est comme partout, ici, c'est aussi dur (ou aussi facile), voire plus, d'avoir 2,5 bolivianos que d'avoir 2,5 euros en France...

Nous voici de nouveau sur la route. Cette fois, au lieu de monter, on descend ! Chouette, on va être super en forme plus bas avec notre habitude de respirer à ces altitudes. On va descendre de la Paz, et de ses 3800 mètres (pour notre hôtel), à Cochabamba, située dans la région "des vallées" à 2500 mètres d'altitude, autant dire, presque rien. Officiellement 6 heures de bus d'ouest en est. En réalité, presque 8. Faut dire qu'on a pris le bus le moins cher : 24 bolivianos par tête, ce qui fait 2,4€. Oui, la Bolivie avec notre euro «trop fort » comme on dit dans les journaux, n'est pas ce qu'on peut appeler un pays cher. Le verre de jus d'orange dont Anna raffole est à 2,5 bolivianos. Faîtes le calcul (0,25 €) ! Et à midi, pour déjeuner, on trouve des almuerzos (soupe, plat et souvent dessert) pour 10-12 bolivianos (1-1,2€)! Mais bon, c'est comme partout, ici, c'est aussi dur (ou aussi facile), voire plus, d'avoir 2,5 bolivianos que d'avoir 2,5 euros en France...  Puis la route commence à descendre vers les vallées, les toutes premières rivières apparaissent. Niveau végétation, c'est toujours la même chose. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Si

Puis la route commence à descendre vers les vallées, les toutes premières rivières apparaissent. Niveau végétation, c'est toujours la même chose. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Si

Direction la clinique où la pauvre souffrira pendant quelques heures. Heureusement, plus de peur que de très mal mais du mal quand même. En clair : rien de cassé. Faut dire qu’ici, les piétons ne sont pas vraiment prioritaires sur la route et que le klaxon ne sert qu’à les faire courir plus vite ! Quoiqu’il en soit, nous voici un peu coincés dans la capitale bolivienne pour quelques jours, le temps de refaire un contrôle pour voir comment évoluent les multiples tendinites et inflammations de son pied. Cela dit, la situation pourrait être pire. Déjà, le pied pourrait être brisé en mille morceaux au moins, ce qui n’est pas le cas. Même pas un ! Ensuite nous pourrions être ailleurs que dans cette capitale bien surprenante et agréable à vivre parait-il. Du moins, nous, on a bien aimé.

Direction la clinique où la pauvre souffrira pendant quelques heures. Heureusement, plus de peur que de très mal mais du mal quand même. En clair : rien de cassé. Faut dire qu’ici, les piétons ne sont pas vraiment prioritaires sur la route et que le klaxon ne sert qu’à les faire courir plus vite ! Quoiqu’il en soit, nous voici un peu coincés dans la capitale bolivienne pour quelques jours, le temps de refaire un contrôle pour voir comment évoluent les multiples tendinites et inflammations de son pied. Cela dit, la situation pourrait être pire. Déjà, le pied pourrait être brisé en mille morceaux au moins, ce qui n’est pas le cas. Même pas un ! Ensuite nous pourrions être ailleurs que dans cette capitale bien surprenante et agréable à vivre parait-il. Du moins, nous, on a bien aimé.  Comme le but de nos retrouvailles à Lima était de monter progressivement en altitude vers La Paz en Bolivie (4000m) afin de s'acclimater, notre première étape à trois fut Lima-Arequipa : 15h de trajet, dans un bus. Cela parait dur, mais selon les bus, on se retrouve en fait dans un avion-bus avec siège-lit : hôtesse, plateau repas, siège hyper inclinable. Et nous sommes arrivés à destination, relativement frais. Pour ma part, cela n'a pas été difficile. J'suis pas très grosse !

Comme le but de nos retrouvailles à Lima était de monter progressivement en altitude vers La Paz en Bolivie (4000m) afin de s'acclimater, notre première étape à trois fut Lima-Arequipa : 15h de trajet, dans un bus. Cela parait dur, mais selon les bus, on se retrouve en fait dans un avion-bus avec siège-lit : hôtesse, plateau repas, siège hyper inclinable. Et nous sommes arrivés à destination, relativement frais. Pour ma part, cela n'a pas été difficile. J'suis pas très grosse ! en bas à gauche de chaque diaporama et enfin sur le petit triangle pour lire !

en bas à gauche de chaque diaporama et enfin sur le petit triangle pour lire ! Bonjour,

Bonjour,